甘くてさっぱり!小田原のフルーツワイン、「小田原わいん」シリーズについてご紹介します!

はじめに

こんにちは!お祭り大好きWEBライターです!

突然ですが、皆さんはお酒、好きですか?

かく言う私もお酒が大好きで、特にお祭り気分の時は外せません!

そして小田原には、そんな私が愛してやまないお酒があります!

それが小田原わいんのシリーズ商品です!

【引用::小田原市】

ワインといっても、ブドウから作られたワインとは違います。小田原わいんはフルーツワイン!ブドウの代わりに他のフルーツを使用して作ったワインです!

小田原の温暖な気候ですくすく育った果物がふんだんに使われたフルーツワインは、とっても甘くて飲みやすいんです!

シリーズ展開もしていますので、きっとあなたのお気に入りが見つかるはず!

というわけで今回は、小田原わいんの魅力について、徹底紹介しちゃいます!

晩酌にピッタリのフルーツワイン、試したくなること間違いなしなので、覚悟しておいてくださいね!

それでは参りましょう~!

フルーツワインって何?果実酒との違い

まずは、そもそもフルーツワインがどんなものか、想像がついていないひとも多いかもしれません。ですので、まずはそこから解説していこうと思います!

フルーツワインとは、果実をそのまま発酵させて作ったお酒です。欧米では、果実だけでなく、花やハーブ等、様々な原料から醸造したビール以外のお酒を指すこともあるようです。

具体的には、シードル(リンゴ酒)、ミード(蜂蜜酒)なんてものが分類されますが、こちらは聞いたことがある人もいるかもしれませんね。

醸造酒は、糖分を酵母によって発酵させて作るので、基本、果物であればフルーツワインを作ることができます!ブドウはワインにしやすいのですが、他の果物はそのままだとフルーツワインにはしにくいので、果汁の状態にして、糖分や酸のバランスを整えてから作ることが多いです。

欧米圏では家庭で作ることも多いそうですよ!

小田原わいんでは、梅、みかん、レモンを使用してフルーツワインを作っています。

梅、と聞くと、梅酒を思いだす人もいるかもしれません。

確かに日本では、果実を使ったお酒を果実酒と呼び、居酒屋等でもそのように書かれていることが多いです。

しかし、厳密には、日本の梅酒は果実酒には分類されません!酒税法上では、別の種類として分類されています。

その理由は、製法。果物そのものを発酵させるフルーツワイン(果実酒)と違って、梅酒は焼酎やスピリッツに梅と砂糖を漬けこみ、風味を移したものなので、分類としてはリキュールや混成酒になります。

日本で提供されている果実酒は、こちらのリキュールに分類されるものが多いです。つまり小田原わいんは、通常ではあまり味わえない種類のお酒である、ということなのです!

余談ですが、果実酒(フルーツワイン)にも分類があり、最後まで発酵させたものはそのまま果実酒に分類されるのに対し、発酵途中で蒸留酒を入れることでアルコール濃度を上げ、甘みを残すような製法で作られたものは甘味果実酒に分類されます。

糖を分解することでアルコールは作られるので、その分解を途中で止めることで、甘みを残したまま作っているものが、甘味果実酒ということになります。ちなみに、小田原わいんは全て甘味果実酒に分類されています!

小田原わいんの甘みの秘訣はここにあるんですね!

小田原わいんの魅力

ここまで長々とフルーツワインについて紹介してきましたが、ここからが本題。

小田原でとれた果物から作ったフルーツワインシリーズ、「小田原わいん」について、種類を1つづつ取り上げてご紹介していきます!

①小田原梅わいん

まずご紹介するのは、小田原梅わいん。

【引用:小田原酒販協同組合】

梅林が多く、梅の時期には美しい風景も楽しむことができる小田原は、もちろん食べる方の梅も多く収穫されます。以前、こちらの記事で梅干しを取り上げたときにも、小田原の梅についてはご紹介したかと思います。

平成10(1988)年から製造されているこの小田原梅わいんは、小田原わいんシリーズの一作目。

先ほどご紹介しましたが、焼酎などに青梅を直接漬け込んで作る梅酒とは違い、梅の果実をそのまま発酵させて作られています。

その原料も豪華で、小田原が誇るブランド梅、「十郎梅」のみを使用しています。

果肉が分厚く、皮も薄い十郎梅は、果汁の量に直結する果肉の量が多いため、フルーツワインを作るのにも向いています。

平成22(2010)年には、上皇上皇后両陛下(当時の天皇皇后両陛下)も召し上がられたそうです!

梅酒とは違う、梅の香りが大胆に届く小田原梅わいんをぜひお試しください!

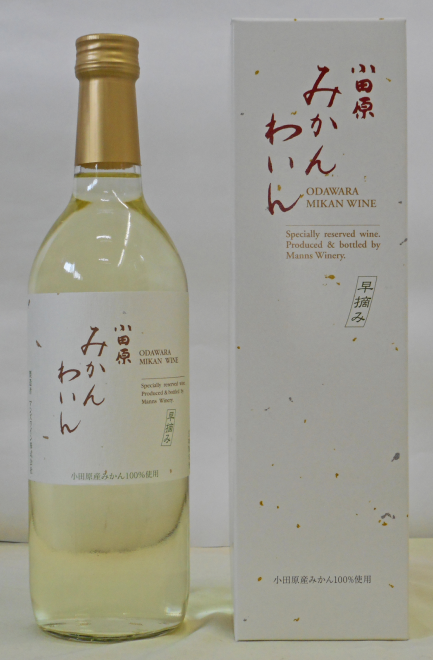

②小田原みかんわいん

続いてご紹介するのは、平成12年(2000)年に販売が開始された、小田原みかんわいんです。

【引用:小田原酒販協同組合】

温暖かつ海沿いで、日射量も多い小田原は、柑橘類を育てるのにうってつけの環境を持っています。江戸時代から続く柑橘栽培の伝統は、今でも県内一位を守るほど。

そんなみかんを使ったのが、小田原みかんわいん。

酸味とフレッシュさをだすために、わざと青い早摘みのものを使用しているそうです。

ちなみに、柑橘類のフルーツワイン作りはかなり難しいそうで、流通しているものは少ないそう。柑橘類は酸っぱいことから、酸性が強くなりやすく、うまく発酵できるように調整したり、カビに弱かったりと、様々な障害があることが、難しさの原因になっているようです。

そんなレアものの小田原みかんわいん、お試しあれ!

③小田原れもんわいん

小田原みかんわいんと同時に販売が始まった小田原れもんわいんも外せません。

【引用:小田原酒販協同組合】

レモンサワーやカクテルなど、レモン果汁をそのまま使ったお酒は多いですよね。さっぱりした風味は、お酒を格段に飲みやすくしてくれます!

そんなレモンそのもので作ったフルーツワインが、おいしくないわけありません!

しかも、小田原れもんわいんはその原料からこだわっています。

使っているのは、「片浦レモン」という小田原のブランドレモン。

約30年前から、農薬をできるだけ使わずに作り始めた片浦レモンは、香りの強さと皮まで食べられる安全性が売り。小田原れもんわいんも、そんな片浦レモンを使っていることで、すっきりした味わいを楽しめます。

廃棄されてしまう片浦レモンのB級品を使用して作られたものであっても、味は一級品。エコかつ美味しい小田原れもんわいんは試す価値ありです!

④小田原湘南ゴールドワイン

最後にご紹介するのは、神奈川県が開発した新品種、「湘南ゴールド」を使用した、小田原湘南ゴールドワインです。

【引用:小田原酒販協同組合】

「幸せを呼ぶ新感覚オレンジ」として作られた平成16(2006)年から販売されている湘南ゴールドは、華やかな香りと糖度の高さを特徴としたオレンジで、甘いが果実の小さいゴールデンオレンジと、果肉の大きい温州みかんを交配することで開発されました。

小田原湘南ゴールドワインの方は、平成24(2012)年から販売されており、小田原みかんわいんともまた違う、さわやかかつ甘い味わいを楽しむことができます。

そんな湘南ゴールドは収穫量が少ないためか、小田原湘南ゴールドワインも、他の三つに比べて量が少ないです…

しかし、その分試してみる価値のあるフルーツワインになっていると思いますよ!

さいごに

というわけで今回は、小田原わいんというフルーツワインシリーズについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

小田原わいんシリーズは、小田原・箱根地域の限定販売となっており、小田原・箱根の各酒店、お土産店で買い求めることができるほか、ふるさと納税の返礼品としても選ぶことができますよ~!

また、宅配も承っているそうなので、気になる方は小田原酒販協同組合事務局まで連絡してみてくださいね!

====================

小田原酒販協同組合

神奈川県小田原市本町1-6-17

0465-24-2271

====================

それでは、また次回の記事でお会いしましょう~!